«Полуторки» с красным крестом

Уже

на заре своего развития автомобиль приобрёл множество профессий. Одной

из самых нужных и важных во все времена считалась служба оказания

экстренной медицинской помощи. На протяжении почти тридцати лет в нашей

стране эту ответственную работу выполняли в основном небольшие юркие

автомобильчики на базе знаменитой «полуторки» ГАЗ-АА.

Уже

на заре своего развития автомобиль приобрёл множество профессий. Одной

из самых нужных и важных во все времена считалась служба оказания

экстренной медицинской помощи. На протяжении почти тридцати лет в нашей

стране эту ответственную работу выполняли в основном небольшие юркие

автомобильчики на базе знаменитой «полуторки» ГАЗ-АА.

В 1920-х гг. все санитарные автомобили в СССР можно было, образно

говоря, пересчитать по пальцам, и основную их массу составляли машины

иностранного производства, закупленные за валюту. Первые робкие попытки

делать отечественные санитарные машины не имели особого успеха.

Медицинский вариант АМО-Ф15 (а таких машин в 1927 г. изготовили около

двух десятков) получился узким, тесным и весьма жёстким, так как

конструкция базовой модели, к тому времени уже порядком устаревшая,

слабо отвечала требованиям перевозки больных. Из импортных же

«карет скорой помощи», как их называли в то время,

наибольшее распространение получили медицинские автомобили Мегседез,

обладавшие неплохой для тех лет динамикой и плавностью хода. Кое-где

пытались сооружать самодельные санитарные кузова на импортных шасси, но

это были лишь единичные экземпляры.

Только к началу 1930-х гг., когда с конвейера Нижегородского автозавода

стали сходить первые полуторатонные Р о г д ' ы под маркой НАЗ-АА,

появилась возможность как-то приблизиться

Только к началу 1930-х гг., когда с конвейера Нижегородского автозавода

стали сходить первые полуторатонные Р о г д ' ы под маркой НАЗ-АА,

появилась возможность как-то приблизиться

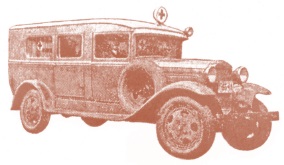

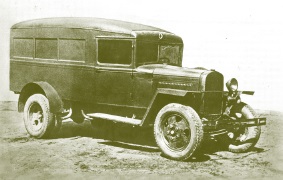

к зарубежным аналогам санитарных автомобилей. «Первой

ласточкой» в этом направлении стала разработка московской

автобазы скорой помощи (МАСП), осуществлённая по инициативе директора

предприятия. Грузовик Рогд-АА нижегородской сборки был оборудован

силами мастерских «по образу и подобию» всё того же

Мегседеза. Одно-объёмный кузов прямоугольной формы, выполненный заодно

с кабиной водителя, предназначался для транспортировки семи человек в

положении сидя. Сам санитарный отсек имел квадратное сечение (ширина и

высота - по 1,3 м, внутренняя длина -2,21 м). Коренному изменению

подверглась подвеска автомобиля: задние рессоры заводского образца

заменили удлинёнными 1180-миллиметровыми, изменив количество и набор

листов. Крепление их к раме было перенесено на 280 мм вперёд. Передняя

рессора так же была удлинена (780 мм) и претерпела изменения. В

дополнение ко всему этому и на переднем, и на заднем мостах установили

гидравлические амортизаторы типа «Бьюик».

Автомобиль имел крышу из водонепроницаемого брезента и два сигнала -

электрический и сирену, работавшую от выхлопных газов. Над козырьком

ветрового стекла установили третью фару с матовым стеклом и красным

крестом. Задние колёса, как и у первых Рогд'ов и НАЗов, были

односкатными.

Автомобиль имел крышу из водонепроницаемого брезента и два сигнала -

электрический и сирену, работавшую от выхлопных газов. Над козырьком

ветрового стекла установили третью фару с матовым стеклом и красным

крестом. Задние колёса, как и у первых Рогд'ов и НАЗов, были

односкатными.

Во время испытания автомобиля с полной нагрузкой его скорость достигла

72 км/ч, и, как писал тогда журнал «За рулем», -

«несмотря на скверную дорогу машина шла плавно». Появление

этой новинки было названо тогда «достижением, освобождающим... от

импортной машины Мегседез и дающим основу для расширения [медицинской]

автобазы».

Вслед за этим, как сказали бы сейчас, опытным образцом, санитарные

автомобили такого типа стали производить и в Москве, и в Нижнем

Новгороде, с сентября 1932 года переименованном в Горький. Там их

собирал филиал ГАЗа, бывший завод «Гудок Октября».

«Исходным материалом» для московских

«санитарок» служили шасси ГАЗ-АА сборки столичного завода

имени КИМ. Впоследствии машинам такого типа был дан индекс СП-32 -

«Скорая помощь» образца 1932 г.», равно как и

аналогичным «санитаркам» меньшей вместимости на базе

легкового ГАЗ-А.

Данная статья, конечно же, не претендует на истину в последней

инстанции, тем более, что сохранившиеся сведения очень скудны и

фрагментарны, однако, необходимо всё же подчеркнуть, что первую

отечественную СП-32 создали именно в Москве на автобазе «скорой

помощи», а не в Нижнем Новгороде, как ошибочно указано в статье

О. Курихина «Фронтовая «неотложка», опубликованной в

журнале «Техника - молодежи» (№ 6 за 2000 год).

Данная статья, конечно же, не претендует на истину в последней

инстанции, тем более, что сохранившиеся сведения очень скудны и

фрагментарны, однако, необходимо всё же подчеркнуть, что первую

отечественную СП-32 создали именно в Москве на автобазе «скорой

помощи», а не в Нижнем Новгороде, как ошибочно указано в статье

О. Курихина «Фронтовая «неотложка», опубликованной в

журнале «Техника - молодежи» (№ 6 за 2000 год).

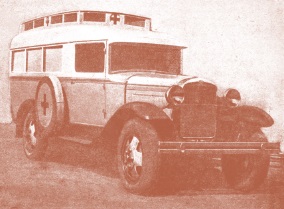

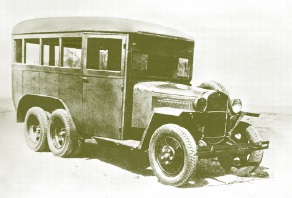

Спустя полтора-два года появился вариант СП-34, предназначенный, в

основном, для медицинских частей РККА и помещавший, не считая санитара

и водителя, четырёх человек на носилках, либо восемь - на мягких

пружинных сиденьях. Габариты салона увеличились по длине и высоте.

Усовершенствовались приспособления для размещения носилок. Направляющие

трубы их верхнего яруса имели небольшой наклон к корме машины, что

облегчало погрузку и выгрузку лежачих раненых и больных.

Чтобы ещё более улучшить плавность хода СП-34 с задними двухскатными

колёсами (всё же использовать машину предполагалось и на пересеченной

местности), решили использовать балласт: на полу у боковых стенок

кузова установили ящики, заполненные щебнем. С этой дополнительной

нагрузкой (вся снаряженная масса составляла около 2500 кг) рессоры

работали мягче. Вентиляция осуществлялась при помощи люка в передней

части потолка и дефлектора. Салон отапливался выхлопными газами,

курсировавшими в специальных трубах, расположенных на полу. Скорость

автомобиля составляла 55 км/ч. Интересно, что в «комплект»

СП-34 входил ещё и одноосный прицеп (наподобие полевой кухни) с

облегчёнными рессорами. В нём также имелось четверо носилок,

располагавшихся в шахматном порядке: одни находились в центре вверху,

двое - по бокам в средней части, а ещё одни - в центре внизу.

Чтобы ещё более улучшить плавность хода СП-34 с задними двухскатными

колёсами (всё же использовать машину предполагалось и на пересеченной

местности), решили использовать балласт: на полу у боковых стенок

кузова установили ящики, заполненные щебнем. С этой дополнительной

нагрузкой (вся снаряженная масса составляла около 2500 кг) рессоры

работали мягче. Вентиляция осуществлялась при помощи люка в передней

части потолка и дефлектора. Салон отапливался выхлопными газами,

курсировавшими в специальных трубах, расположенных на полу. Скорость

автомобиля составляла 55 км/ч. Интересно, что в «комплект»

СП-34 входил ещё и одноосный прицеп (наподобие полевой кухни) с

облегчёнными рессорами. В нём также имелось четверо носилок,

располагавшихся в шахматном порядке: одни находились в центре вверху,

двое - по бокам в средней части, а ещё одни - в центре внизу.

И всё же, если вопрос с санитарным кузовом на шасси ГАЗ-А разрешился

довольно легко и быстро, то ни СП-32, ни СП-34 не могли считаться

вполне законченными вариантами более солидного медицинского автомобиля.

Поэтому на Горьковском автозаводе в конструкторско-экспериментальном

бюро под руководством Ю. Сорочкина продолжались работы по улучшению

санитарной «полуторки», над кузовом которой создателям

пришлось порядком потрудиться.

И всё же, если вопрос с санитарным кузовом на шасси ГАЗ-А разрешился

довольно легко и быстро, то ни СП-32, ни СП-34 не могли считаться

вполне законченными вариантами более солидного медицинского автомобиля.

Поэтому на Горьковском автозаводе в конструкторско-экспериментальном

бюро под руководством Ю. Сорочкина продолжались работы по улучшению

санитарной «полуторки», над кузовом которой создателям

пришлось порядком потрудиться.

Радикально увеличивать или менять что-то в нём было, в прямом смысле,

«больше некуда», ведь конструктора были ограничены в этом

направлении базой ГАЗ-АА (3340 мм) и размерами передка его кабины, что

весьма затрудняло получение красивых внешних форм. В конце концов,

уровень крыши решили не поднимать, но для удобства обслуживающего

персонала в средней части крыши соорудили надстройку, своеобразную

вторую крышу с небольшими дополнительными окошками (такие двойные крыши

были в ходу в 1930-1940-х гг. на автомобилях-библиотеках и некоторых

других специальных машинах). Фонарь с красным крестом на крышу уже не

устанавливали. Запасные колёса переместили с подножек у капота машины

на борта кузова ближе к задним колёсам, которые в этой модели всё же

оставили односкатными (всё это, видимо, для лучшей развесовки и

амортизации). Заднюю часть салона удлинили и понизили в ней уровень

пола. В таком виде горьковская «карета скорой помощи»

образца 1935 г. стала гораздо более удобной, и только внешне на тот

момент выглядела уже не вполне современно, однако пренебречь

унификацией ради коренной модернизации машины Горьковский автозавод в

то время не мог.

Радикально увеличивать или менять что-то в нём было, в прямом смысле,

«больше некуда», ведь конструктора были ограничены в этом

направлении базой ГАЗ-АА (3340 мм) и размерами передка его кабины, что

весьма затрудняло получение красивых внешних форм. В конце концов,

уровень крыши решили не поднимать, но для удобства обслуживающего

персонала в средней части крыши соорудили надстройку, своеобразную

вторую крышу с небольшими дополнительными окошками (такие двойные крыши

были в ходу в 1930-1940-х гг. на автомобилях-библиотеках и некоторых

других специальных машинах). Фонарь с красным крестом на крышу уже не

устанавливали. Запасные колёса переместили с подножек у капота машины

на борта кузова ближе к задним колёсам, которые в этой модели всё же

оставили односкатными (всё это, видимо, для лучшей развесовки и

амортизации). Заднюю часть салона удлинили и понизили в ней уровень

пола. В таком виде горьковская «карета скорой помощи»

образца 1935 г. стала гораздо более удобной, и только внешне на тот

момент выглядела уже не вполне современно, однако пренебречь

унификацией ради коренной модернизации машины Горьковский автозавод в

то время не мог.

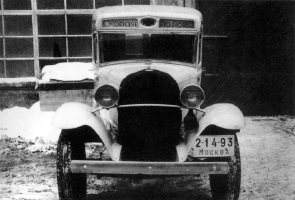

Но то, что не получилось сделать в Горьком, в Москве все-таки сумели

воплотить. К 1 мая 1936 г. те же самые мастерские автобазы скорой

помощи выпустили экспериментальный экземпляр санитарного автомобиля с

современным для тех лет кузовом обтекаемой формы. Кроме колёс, ступицы

которых снабдили декоративными колпаками, машина внешне уже ничем не

напоминала «полуторку». Плавные, скруглённые очертания

кузова, подобные пропорциям шикарного легкового ЗИС-101, наклонные

облицовка радиатора и ветровое стекло, хромированный бампер, закрытые

обтекаемые крылья - все эти новшества не могли не восхищать всех, кто

видел тогда эту санитарную машину. На этом образце (условно названном

СП-36) была увеличена ширина салона и улучшено внутреннее оборудование.

Мягкие сиденья не только для больных, но и для персонала; верхние

носилки, поднимавшиеся до потолка давали возможность как можно лучше

расположить большее количество больных. Сзади, вместо стандартных

кантилеверных рессор «полуторки», установили 1900-мм

полуэллиптические; более того, единственная передняя поперечная рессора

также была заменена двумя продольными полуэллиптическими, для чего к

раме спереди приделали «клыки». И, конечно же, в дополнение

к ним везде установили амортизаторы. СП-36 оборудовалась также

сигналом-сиреной, пневматическим сигналом и прожектором для освещения

места выезда, располагавшимся сбоку от ветрового стекла. 5,5-метровая

2,4-тонная машина с семью больными, санитаром и водителем развивала

скорость порядка 70 км/ч. 3 июня 1936 г. эту новаторскую

«санитарку» передали на Центральную станцию скорой помощи

института имени Склифосовского, где она и эксплуатировалась в течение

нескольких лет. Но, как не делает весны одна ласточка, так не сделала

погоды в области отечественных медицинских автомобилей и эта разработка

МАСП, изготовленная в единственном экземпляре. Производственных

мощностей для развёртывания выпуска подобных машин в те годы в СССР

просто не было. А Горьковский автозавод меж тем продолжал

совершенствовать свой санитарный вариант, максимально унифицированный с

базовой моделью, которой к 1938 г. стал слегка модернизированный ГАЗ-ММ

с более мощным 50-сильным двигателем.

Но то, что не получилось сделать в Горьком, в Москве все-таки сумели

воплотить. К 1 мая 1936 г. те же самые мастерские автобазы скорой

помощи выпустили экспериментальный экземпляр санитарного автомобиля с

современным для тех лет кузовом обтекаемой формы. Кроме колёс, ступицы

которых снабдили декоративными колпаками, машина внешне уже ничем не

напоминала «полуторку». Плавные, скруглённые очертания

кузова, подобные пропорциям шикарного легкового ЗИС-101, наклонные

облицовка радиатора и ветровое стекло, хромированный бампер, закрытые

обтекаемые крылья - все эти новшества не могли не восхищать всех, кто

видел тогда эту санитарную машину. На этом образце (условно названном

СП-36) была увеличена ширина салона и улучшено внутреннее оборудование.

Мягкие сиденья не только для больных, но и для персонала; верхние

носилки, поднимавшиеся до потолка давали возможность как можно лучше

расположить большее количество больных. Сзади, вместо стандартных

кантилеверных рессор «полуторки», установили 1900-мм

полуэллиптические; более того, единственная передняя поперечная рессора

также была заменена двумя продольными полуэллиптическими, для чего к

раме спереди приделали «клыки». И, конечно же, в дополнение

к ним везде установили амортизаторы. СП-36 оборудовалась также

сигналом-сиреной, пневматическим сигналом и прожектором для освещения

места выезда, располагавшимся сбоку от ветрового стекла. 5,5-метровая

2,4-тонная машина с семью больными, санитаром и водителем развивала

скорость порядка 70 км/ч. 3 июня 1936 г. эту новаторскую

«санитарку» передали на Центральную станцию скорой помощи

института имени Склифосовского, где она и эксплуатировалась в течение

нескольких лет. Но, как не делает весны одна ласточка, так не сделала

погоды в области отечественных медицинских автомобилей и эта разработка

МАСП, изготовленная в единственном экземпляре. Производственных

мощностей для развёртывания выпуска подобных машин в те годы в СССР

просто не было. А Горьковский автозавод меж тем продолжал

совершенствовать свой санитарный вариант, максимально унифицированный с

базовой моделью, которой к 1938 г. стал слегка модернизированный ГАЗ-ММ

с более мощным 50-сильным двигателем.

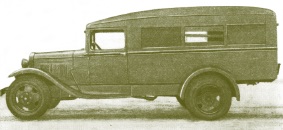

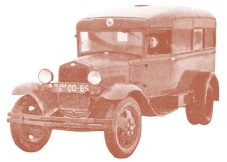

Санитарный автомобиль образца 1938 г. известный под индексом ГАЗ-55

(или М-55) обрёл самые стилистически законченные и в то же время строго

функциональные очертания. Было решено отказаться от не оправдавшей

себя, довольно трудоёмкой в производстве двойной крыши. Так же отдали

предпочтение двухскатным задним колёсам с крыльями, хотя и

штампованными, но более простыми по форме. «Пятьдесят

пятый», имевший длину 5425 мм и высоту 2340 мм, был рассчитан на

перевозку четырёх лежачих и двух сидячих больных (раненых), или - двух

и пятерых соответственно, либо восьми сидячих. Подвеска 2,37тонного

автомобиля имела облегчённую переднюю подвеску и специально

подобранные, облегчённые и удлинённые задние рессоры. Машина была

укомплектована шестью отечественными масляными амортизаторами от

легкового автомобиля ГАЗ-М1 (четыре на задней и два на передней оси).

Внутреннее оборудование самой массовой «санитарки» состояло

из четырёх направляющих труб и стольких же скользящих

кареток-амортизаторов для носилок. Мягкие сиденья с пружинами были

сделаны откидными и крепились к стенкам на шарнирах. Два трёхместных

располагались по бо-ГАЗ-55. Вид на заднюю часть кузова, а два

одноместных - у передней перегородки. Полужёсткие спинки боковых

сидений служили одновременно и ограждением для окон.

Санитарный автомобиль образца 1938 г. известный под индексом ГАЗ-55

(или М-55) обрёл самые стилистически законченные и в то же время строго

функциональные очертания. Было решено отказаться от не оправдавшей

себя, довольно трудоёмкой в производстве двойной крыши. Так же отдали

предпочтение двухскатным задним колёсам с крыльями, хотя и

штампованными, но более простыми по форме. «Пятьдесят

пятый», имевший длину 5425 мм и высоту 2340 мм, был рассчитан на

перевозку четырёх лежачих и двух сидячих больных (раненых), или - двух

и пятерых соответственно, либо восьми сидячих. Подвеска 2,37тонного

автомобиля имела облегчённую переднюю подвеску и специально

подобранные, облегчённые и удлинённые задние рессоры. Машина была

укомплектована шестью отечественными масляными амортизаторами от

легкового автомобиля ГАЗ-М1 (четыре на задней и два на передней оси).

Внутреннее оборудование самой массовой «санитарки» состояло

из четырёх направляющих труб и стольких же скользящих

кареток-амортизаторов для носилок. Мягкие сиденья с пружинами были

сделаны откидными и крепились к стенкам на шарнирах. Два трёхместных

располагались по бо-ГАЗ-55. Вид на заднюю часть кузова, а два

одноместных - у передней перегородки. Полужёсткие спинки боковых

сидений служили одновременно и ограждением для окон.

Носилки с ранеными загружались через заднюю двухстворчатую дверь

санитарами, находившимися снаружи, без захода их внутрь кузова. В

салоне носилки крепились головными концами на каретки, а ножными -

сверху подвешивались на ремнях к потолку, а снизу ставились на пол.

Имелись вентиляционные люки и отопительный калорифер (на некоторых

партиях - двойной), функционировавший от выхлопных газов двигателя. В

отзывах военных отмечалось, что благодаря малым габаритам кузова и

хорошей проходимости ГАЗ-55 с успехом может применяться на передовых

участках автотранспортной эвакуации. Тем более что его максимальная

скорость была больше, чем у базового грузовика и составляла 70-73 км/ч.

И действительно, узкий, компактный кузов ГАЗ-55 оказался весьма удобен

для езды по глухим и извилистым лесным дорогам. Мягкая,

сбалансированная подвеска делала путь даже по откровенным ухабам не

столь тряским и болезненным.

Носилки с ранеными загружались через заднюю двухстворчатую дверь

санитарами, находившимися снаружи, без захода их внутрь кузова. В

салоне носилки крепились головными концами на каретки, а ножными -

сверху подвешивались на ремнях к потолку, а снизу ставились на пол.

Имелись вентиляционные люки и отопительный калорифер (на некоторых

партиях - двойной), функционировавший от выхлопных газов двигателя. В

отзывах военных отмечалось, что благодаря малым габаритам кузова и

хорошей проходимости ГАЗ-55 с успехом может применяться на передовых

участках автотранспортной эвакуации. Тем более что его максимальная

скорость была больше, чем у базового грузовика и составляла 70-73 км/ч.

И действительно, узкий, компактный кузов ГАЗ-55 оказался весьма удобен

для езды по глухим и извилистым лесным дорогам. Мягкая,

сбалансированная подвеска делала путь даже по откровенным ухабам не

столь тряским и болезненным.

К 1942 г. из-за острой нехватки сырья и материалов, конструкцию ГАЗ-55,

как и всех выпускавшихся в то время моделей, значительно упростили

применительно к военным условиям. Внешне это выразилось в угловатых

передних крыльях, которые не штамповали, а гнули; таких же упрощённых

задних; отсутствии одной фары и многих других второстепенных деталей.

К 1942 г. из-за острой нехватки сырья и материалов, конструкцию ГАЗ-55,

как и всех выпускавшихся в то время моделей, значительно упростили

применительно к военным условиям. Внешне это выразилось в угловатых

передних крыльях, которые не штамповали, а гнули; таких же упрощённых

задних; отсутствии одной фары и многих других второстепенных деталей.

ГАЗ-55 являлся самым распространённым санитарным автомобилем Великой

Отечественной, но далеко не единственным. Кроме санитарных легковых и

автобусов ЗИС, наскоро переделанных грузовиков, трофейных и импортных

«санитарок» попадались иной раз на фронтовых дорогах и

трёхосные «неотложки» Горьковского автозавода. Если штабные

трёхосные автобусы на базе ГАЗ-ААА с салоном, аналогичным кузову

автобуса ГАЗ-03-30, имели индекс ГАЗ-05-193, то аналогичные им машины с

машины красным крестом на борту не имели никакого обозначения. Но всё

же они существовали, и доказательством этого может служить кинофильм

«Небесный тихоход», снятый в 1945 г. В начальных его кадрах

появляется весьма интересная «санитарка» на шасси трёхосной

«полуторки» с кузовом, несколько отличавшимся от

ГАЗ-05-193. Однако, по сравнению с количеством ГАЗ-55, которых за

восемь лет успели собрать около 9130 экземпляров, остальные типы

медицинских машин являлись, образно говоря, каплей в море. Даже после

разрушительной бомбежки Горьковского автозавода в 1943 г. выпуск

«полстапятых» был возобновлён, и окончательно его свёрнули

уже после войны в 1945 г. (по официальным данным). Лучшие цены на холодное остекление балкона.

Действительно, в Горьком их больше не производили, но кое-где на

периферии некоторое количество «полуторок» ещё

переоборудовали в некое подобие ГАЗ-55. Ну кто же не помнит знаменитую

фразу Эдика из «Кавказской пленницы»: «Будь проклят

тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса!..»? Так вот

«пылесос» этот, строго говоря, не являлся ГАЗ-55, так как

обычная кабина «полуторки» была совмещена в нём с

самодельным санитарным салоном типа более позднего ПАЗ-653. Прибавим к

этому и «не родные» мосты: передний заимствован от

Рогд-С8Т, а задний - от ГАЗ-51. Однако, для 1965 г., когда снимали

«Пленницу», и эта «переделка» с довоенными

штампованными крыльями была явным раритетом. Кстати, эта неказистая

«старушка», некоторое время, будучи видимо собственностью

«Мосфильма», участвовала и в других кинофильмах (например -

в военном «Весна на Одере»).

В послевоенные годы немалое количество ГАЗ-55 продолжало нести свою

службу. Кое-где в ходу были даже довоенные экземпляры. Однако

постепенно все они ветшали, приходили в негодность, заменяясь теми же

ПАЗ-653, а чаще - микроавтобусами и легковыми автомобилями с красным

крестом. К 1970 годам их, практически, уже не осталось. Автомобильного

музея в стране не существовало (хотя вопрос о нём время от времени

поднимался) и ни одно учреждение или организация не удосужились сберечь

хотя бы один экземпляр ГАЗ-55. Лишь на киностудиях, где имелись

средства на приобретение старой техники (благо, тогда снималось

множество фильмов о войне), коротали свой век последние из фронтовых

«санитарок». Их можно видеть в кадрах фильмов:

«Повесть о настоящем человеке», «Мир

входящему», «Блокада» и других. Как с горечью писал о

ГАЗ-55 в 1982 г. Евгений Прочко: «...сейчас мы знаем лишь о

нескольких из них, изрядно побитых во время киносъёмок». Но его

призыв: «Ещё не поздно сохранить!» так и не был никем

услышан. Прошло ещё два с лишним десятка лет и, как результат нашей

безалаберности и равнодушия, санитарный ГАЗ-55 полностью ушёл в

небытие, став очередной легендой. Очень жаль, но сейчас эти машины

можно встретить только в кадрах старой кинохроники, да на ветхих

пожелтевших фотографиях.

В послевоенные годы немалое количество ГАЗ-55 продолжало нести свою

службу. Кое-где в ходу были даже довоенные экземпляры. Однако

постепенно все они ветшали, приходили в негодность, заменяясь теми же

ПАЗ-653, а чаще - микроавтобусами и легковыми автомобилями с красным

крестом. К 1970 годам их, практически, уже не осталось. Автомобильного

музея в стране не существовало (хотя вопрос о нём время от времени

поднимался) и ни одно учреждение или организация не удосужились сберечь

хотя бы один экземпляр ГАЗ-55. Лишь на киностудиях, где имелись

средства на приобретение старой техники (благо, тогда снималось

множество фильмов о войне), коротали свой век последние из фронтовых

«санитарок». Их можно видеть в кадрах фильмов:

«Повесть о настоящем человеке», «Мир

входящему», «Блокада» и других. Как с горечью писал о

ГАЗ-55 в 1982 г. Евгений Прочко: «...сейчас мы знаем лишь о

нескольких из них, изрядно побитых во время киносъёмок». Но его

призыв: «Ещё не поздно сохранить!» так и не был никем

услышан. Прошло ещё два с лишним десятка лет и, как результат нашей

безалаберности и равнодушия, санитарный ГАЗ-55 полностью ушёл в

небытие, став очередной легендой. Очень жаль, но сейчас эти машины

можно встретить только в кадрах старой кинохроники, да на ветхих

пожелтевших фотографиях.